49日法要以後も親・兄弟・友人らからの「とむらい」を、受けられるようにすること、又すること

今日の墓の始まり

大

衆

仏

教

の

誕

生

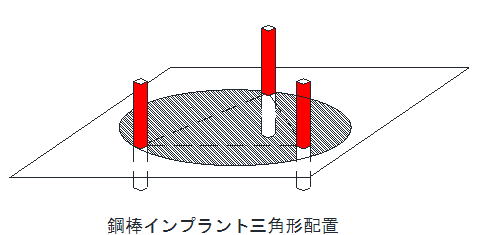

塩ビ管

① 仏像、墓標(市販品)

ホームページ作成協賛者

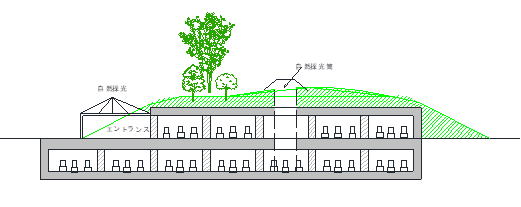

・古墳上部は子供たちが遊べる公園となります。

上部は児童公園として整備します。

自然採光等を取り入れます。

***********************************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************************

| 1) 遺骨は、ゆっくりと樹木等と同化しつつ、そのまま大地に帰還できる。 |

| 2) そのため遺骨は、木製骨壺に納める。 |

| 3) 骨壺のサイズは、小さめの4寸(幅12.5㎝、高さ14㎝)を使用する。 |

| 4) 納骨室は、小規模ファミリーとして使用する合同墓形式とする。 |

| 5) 墓は、日曜大工でもできる構造で、仏像、植栽は自由に選ぶことができる。 |

墓

の

大

衆

化

墓は亡骸が大地に戻る地点を墓標として印し、輪廻転生を叶えられるよう、また墓に向かって

残された人たちが故人を敬い絆を確かめ合うことができる場所として、縄文時代より日本人の

心に在り続けます。

夢活の会事務局:NPO維持管理支援センター内

メール:sawkura@outlook.jp

・墓石等は内部空間に置きます。

「実用新案(2013-1168)」

(実願2025-000683)

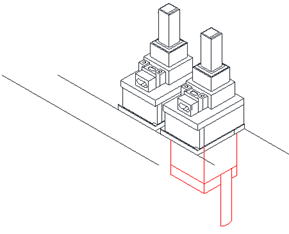

墓石下の骨壺を納める部屋(カロート)部と、骨壺を大地に還すための部屋とが一体の構造となっていて、

上部の墓石が鎮座する土地の区画を最大限に活用し、かつ骨壺サイズを小さくすることで多くの遺骨を収納でき、

骨壺数が収容限界を超えたときは、古い遺骨から順に手動により大地に還します。

・ホームページを囲み雑談、

憩いのコーナー

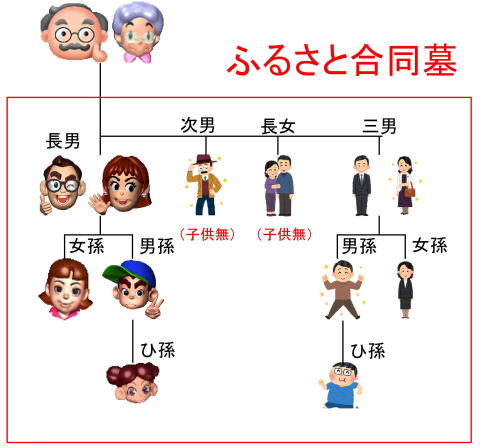

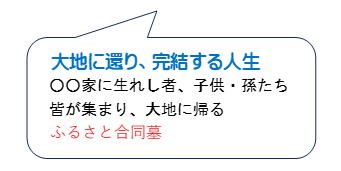

| 従来の家父長・直系墓から、横の繋がりは兄弟、姉妹、縦の繋がりは子供、孫、ひ孫に至るまでを納めることができる 「家族共同体」の合同墓を作ることです。 それによって、後継者がいない、生涯独身であった者も無事大地に還れます。 |

| 場所は、主に故郷にある寺院墓地の区画を改築して家族共同体の墓をつくり、墓じまいは止めることです。 |

| 納骨の骨壺サイズは最少のものとし、納骨部の下部端部に「大地に戻る部屋」を用意し、納骨部も立体的につくり、多数の納骨を収容し、無限に使用できる構造とします。 |

| 墓所有者に与えれれている「永代土地所有権」は放棄し、墓地所有者である寺院に移譲し、墓の管理費は納骨時に一基当たりの費用を寺に納め管理を委託します。 |

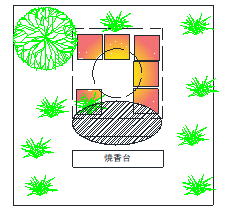

法要コーナー

(実願2023-001235)

墓参り法要

*****2025yumekatukai*****

インターネットを使った法要

| タイプⅠ | 家族用のファミリーヒストリー |

| タイプⅡ | 運動、芸術等の趣味の会 |

| タイプⅢ | 学校、OB会 |

賑わいのある コーヒー、軽食サロン(夢殿)

***********************************************************************************************************************************

| 1638年徳川幕府は、キリシタンを放置しておくと外国に植民地化される恐れあると感じ、取り締まり策として宗教は仏教だけとして檀家制度を始めました。 |

| そこでは寺院が戸籍調査・報告・管理を負う義務があり、それに対して寺院側は檀家を持つことで経済的な余裕が生まれました。 |

| 今の墓形態は、1700年ごろ寺院側の幕府への提案で、大衆にも墓を持つことが義務付けられ、それを通じて葬儀・法要等の行事で仏教の教義を広める手段ともなりました。 |

| また、1948年(昭和23年)に墓地埋葬法ができ、自分の庭先等どこにでも勝手に作っていた墓は、宗教法人、自地体等の公共団体等の管理者が明確で、かつ周囲の環境にも適合した墓地にしか墓は作ってはならないことになました。 |

| 縄文時代(約5,000年前) |

| 集落内に住居と墓が併存していました。また早死した我が子が甦るときの場所を印すため粘土版に足形を残して埋葬する文化もありました。 |

掘削深さ約70㎝

| コーヒー &ケーキ |

→ | 雑談 &とむらい |

→ | 法話 ・(座禅) |

→ | 心スッキリ |

◆ くつろぎの中で、故人に想いを馳せ、映像に向かって参拝、法要ができる。

◆ 都合により法要に出席できなくとも、お近くの夢殿ないし自宅で参加できる。

◆ お墓が田舎にあっても、お近くの夢殿ないし自宅で自由に参拝できる。

◆ 後継者がいなくても、友人・親戚・OBが、自由にあなたの想い出映像を前に参拝できる。

◆ 海外居住でも、お彼岸・お盆には、故人の映像を前に参拝できる。

縄文時代の秋田県鹿角市にある大湯環状列石 (4,000年前) (川原石を環状に配置した墓地)

| 収蔵可能数 | 墓土地(1.0m×1.0m)当たり |

| 陶器骨壺(2寸:Φ65×75) | 27壺 |

| 木製骨壺(2寸:Φ85×85×70) | 20壺 |

| 合計 | 47壺 |

| ふるさと合同墓: | ファミリーの最終ランナー | → | 他のファミリーが再構築し利用する | ||

| 家父長墓 : | 継承者不明後10年 | → | 更地にする | → | ふるさと合同墓に改築する |

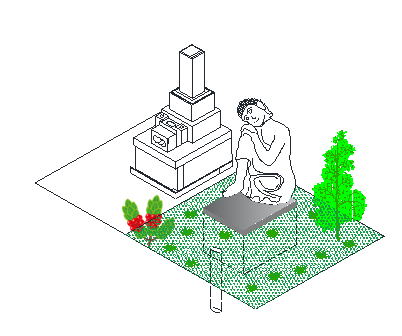

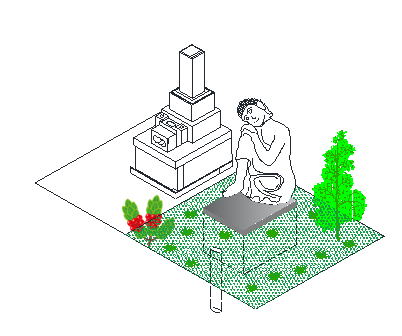

ふるさと合同墓イメージ図

ふるさと合同墓の形に先祖墓地を改築

| ・先祖墓地の脇にも設置できます。 |

| ・樹木葬の形態にもできます。 |

| ・地表部に置く墓のデザインは、自由です。 |

| ・先祖墓地の地下納骨部を、改築することも可能です。 |

注)墓用地は、寺院内の新区画か、または墓じまい済み区画を、

永代使用権付土地として 取得しておくのも良いでしょう。

| ② 丸鉄蓋(市販品) |

| ③ 塩ビ管(市販品) |

| ④ コンクリート版蓋(自主製作) |

| ⑤ 納骨室(市販品の底なし雨水桝) |

| ⑥ 基礎砕石(市販品) |

特許権保有:コーヒーショップ法要殿・ふるさと合同墓・古墳型公園墓地・耐震インプラント

***********************************************************************************************************************************

・地震等の災害備蓄基地の機能も持ちます。

災害備蓄倉庫

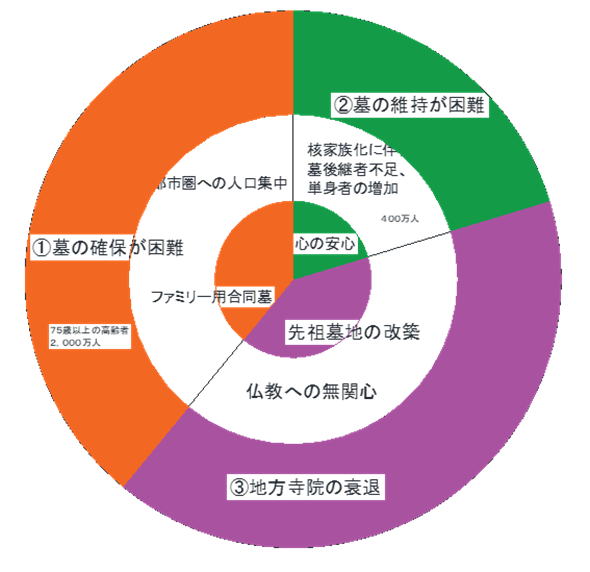

①墓の確保が困難

②墓の維持管理する後継者が居ない、独身

③墓じまい問題で困っている人

大人の七夕カード |

現代の考古学資料ともなり、発掘調査も不要で、

学者も手持ち無沙汰となるでしょう。

・再生可能エネルギーを積極的に採用します。

墓の継承者問題にも貢献する!

仏

教

の

伝

来